|

|

发表于 2023-3-10 15:18:22

|

显示全部楼层

发表于 2023-3-10 15:18:22

|

显示全部楼层

前言

在开始正文前,先奉上一句我很喜欢的话,送给所有希望探索更大世界的坚强的姑娘们:“愿你有高跟鞋也有跑鞋,喝茶也喝酒。愿你有勇敢的朋友,有牛逼的对手。愿你对过往的一切情深意重,但从不回头。愿你特别美丽,特别平静,特别凶狠,也特别温柔。”

我刚刚毕业的时候,时常能够梦到回到了伦敦,走在London bridge的桥上被风吹的糊的满脸头发,坐在rv1上在冬季的深夜疾驰里看到路边一路火树银花的景,下了课后匆匆从Millennium Bridge穿过去时因为穿高跟鞋的生疏,走几步鞋跟便要嵌进去几格的尴尬,午夜两三点才从24小时的图书馆回家...因为太累了总在回家的188路上睡着,一路便睡到了终点...

回头想想伦敦生活的点点滴滴,在LSE学习的点点滴滴,都是我人生中巨大的财富。

母校的校训是:溯本追源,拉丁文:Rerum cognoscere causas(英文:To Understand the Causes of Things。了解万物发生的原因)。

思辨的看待问题,对世界怀有好奇心,是我后来的生活中一直受益的宝藏,也是在伦敦短短一年多学习中让我最体会深刻的收获。

中英教育理念和方式的巨大碰撞

先说一下LSE的要求是仅此于剑桥牛津的难,英国其它高校的及格成绩是40分,而LSE往往是50分才能pass,且每一年都有一定比例的学生无法顺利毕业(当年我们专业就有一位同学延迟毕业)。

LSE的学生比例相对比较多元化,整个学校大约有30%左右的中国留学生,而有一些专业,尤其是非常偏文科的专业(如我就读的gender,media and culture一个班级只有4名中国学生,我们那届其中有一名还是英国本科毕业录取)。

作为一个本科四年都在国内学习的学生,初到伦敦学习生活,对我的挑战是巨大的。

首先,是英语能力的挑战,即便我考到了雅思7的成绩,但起初的听说读写依旧非常吃力,尤其是用英文去理解很多哲学和政治学概念(后现代化,文化批判理论)是非常困难的,更别提LSE作为一个十分国际化的学校,有非常多欧洲和亚洲其它国家的老师(口音较重时会比较难懂)。

在这里其实我会比较推荐大家带上录音笔,这样回去之后听不懂的地方可以反复听。

其次是一定要对自己有信心,听着听着你每天都会比昨天更进一步(想我当年刚刚去了两周就跟我妈打电话崩溃的大哭,课听不懂作业也不会写…但是坚持,what doesnt kill you make you stronger!!)。

第二,是学习习惯和思维习惯的巨大冲突。

以往在国内的学习中,我们较为适应知识填鸭型的授课,到了期末考时大多就是划重点,背。

而在英国,一门课程成绩的评分是分成很多不同板块的考核的,包括你的期中考试成绩,期末考试成绩,平时的大essay(论文)小组作业等等。

因此会需要我们对于这门学科有更深度的了解和思考,体现在没有固定的课本,但是针对每一周的topic会有大量大量大量(重要的事情说三遍)的reading要看(大概如下图吧,这是某一周的课程reading)。

而对于这个话题的思考,之所以说西方教育重思考,是因为没有严格意义上的“对和错”,而是在于你如何理解这个话题(理论),结合你自己的个人经历,你觉得这个理论有何延展性。

所以做好课前的预习,读好reading,是你能听懂课的前提和基础。第二步,就是参与课上的讨论(seminar),我觉得中英教育最大的不同点就是在于,西方教育鼓励你拥有“思辨”的能力,不全盘接受,也不全盘否定,而且书百家之言,互相讨论分享。

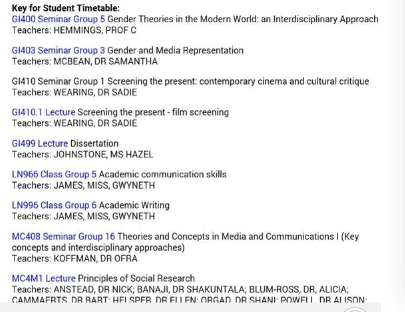

第三,说说我当时学习的专业,叫“gender,media and culture”。

我的本科是学传播学的,也就是media and communication,所有有很多的基础课程比如传播学理论,社会研究方法等都是我本科久学习过的内容。

因此当是在申请的时候我就有意挑选了一个跟我本科课程有一定交叉,但是也有很多不同的专业,我非常期待能够学到一些新鲜的东西,也比较好奇国外的学术型大学是怎样授课的。

课程本身非常符合我的期待值,有一半的课程是传播学学院的,另一半课程是性别研究学院的,我学到了很多社会学和文化理论的内容,性别研究,现代主义,后殖民主义等等非常有意思。

比如在媒介传播和文化传播中的一些性别刻板印象。(下图为当时的部分课程内容)

生活在伦敦

"When a man is tired of London,he is tired of life." 当一个人厌倦了伦敦,那他也就厌倦了生活 ——Samuel Johnson 伦敦是我生活过的最棒最棒最棒的城市,步步都是景。

LSE的地理位置绝佳,在Holborn地铁站出来就是(作为一个真的没有校门的学校,我们的building也真的是很用心了!)。

我住在学校宿舍,叫BW,离学校有一些距离但是在tower bridge(伦敦塔桥)旁边,地理位置绝好,从bw到学校,可以乘bus 188路,或者rv1路,也可以选择一路沿着泰晤士河步行去上学(差不多40多分钟)这是春天的时候走路上学路上遇到的圣保罗大教堂前面的樱花树。

学校的生活相对比较简单,LSE有健身房,24小时的图书馆(可以让大家奋斗final的绝佳地点),也有很多同学熬夜复习看书累了就走图书馆的一楼懒人沙发上睡一会儿。

每一天晚上看到半夜图书馆还是灯火通明大家还在里面奋笔疾书的场景真的非常的振奋人心,跟一帮聪明还努力的学霸同学做校友,真的是备感荣幸(我当年有一个室友是个意大利人,她走剑桥读完了2个degree又来了lse读了law,既是健身达人,又是超级大学霸,另外她还一只兼职负担自己的学费生活费)。

而在伦敦生活,学校以外的生活就十分的丰富多彩了,比如从学校走两步就可以去convent garden逛逛街,再走两步就可以去national gallery看画展,绕过chinatown就是知名的Trafalgar square,再绕两步就是大英博物馆,除此之外,还有圣保罗大教堂,london eye伦敦眼,威斯敏斯特大教堂,还有超美的海德公园等等等等。

伦敦的实习活动当然也是非常方便的,LSE有专门的career service center,里面为大家免费提供各项服务,如修改cv,cover letter,跟老师约1对1的面试指导,还可以coach大家怎么做assessment center(一般大企业校招实的群面,case study等等),学校每隔一段时间就有career fair,在这些活动上比较容易拿到一些有意义的实习机会,甚至也有很多同学借着实习机会找到了很好的工作。

我在伦敦一共做过3份实习,也因为这三份不同的实习,让我最终找到了我感兴趣和喜欢的职业发展方向,也为我后来顺利的求职奠定了良好的基础。

梦起伦敦

回首当年出国的决定,我依然觉得这个选择可以说是我人生的巨大转折点了。

我高考发挥失利,一本线超一点点的分数进了一个非211非985。

本来觉得投行咨询,外企高薪离我都是遥遥无期的。

毕业的时候同时在英国和中国找工作,拿到了一个很满意的Offer于是选择了回国发展。

还记得好多年前刚刚大学的时候,我同桌跟我说,“好想过上一天一杯星巴克的小资生活啊”,当时的我还羡慕不已。

然而几年过去,我早已经有了更大的奋斗目标。

我觉得留学生活于我,不仅仅是一纸文凭带来的加成,更多的是所经历所感受的东西让我成为了更好的人。

因为体会过独自一人去到异国他乡求学,让我更能够面对和适应新的环境; 因为在英国起初的语言碰壁,让我慢慢打磨自己英文能力有了成倍的提高(当年为了强迫自己更快的适应,每天路上,做饭的时候,都放着bbc听广播); 因为在伦敦的三份不同方向的实习,以及找工作时候的挣扎,让我清楚的认识了自己的优势劣势,选择清楚了自己要走的职业发展方向; 因为学会了思辨,和批判性思维,我养成了不妄下定论,更主动寻求答案的工作和学习习惯; 当然最重要的是,这一年多的经历,让我见识到了非常非常多校友大牛,他们的勤奋,聪慧,最重要的是长久的自律,都让我深深认识到,一个圈子对我们未来发展的影响实在是太大了。

看着身边的人都在努力奔跑,一刻都不敢懈怠。

伦敦的生活和学习只是人生的一个美好篇章,但是“持续学习”的能力却会成为我们一生的财富。

共勉之。

<hr/> |

|